第三节 完善区域创新创业环境

汇聚创新创业优秀人才。利用中国海外人才交流大会暨中国留学人员广州科技交流会、中国创新科技成果交流会等高端平台,发挥“千人计划”南方创业服务中心作用,加快引进一批领军人才和各类团队来广佛创新创业。建设南沙粤港澳人才合作示范区、广州开发区国家海外高层次人才创新创业基地、佛山高层次人才创新创业基地等人才创新创业平台,增强广佛地区对人才资源的汇聚能力。围绕两市重点产业和关键领域,实施“珠江人才计划”“广东特支计划”等重大人才工程和“羊城人才计划”“创新型佛山人才计划”等人才创新工程,引进和培养一批高层次创新人才。建立区域人才资源动态优化机制,加强人才引进、培育政策的合作与交流,探索建立以市场为导向的人才流动机制,共建区域创新创业人才高地。

推动科技金融融合发展。加快推进广州国际金融城、广东金融高新区等金融载体与广州、佛山高新区等科技创新载体合作,支持地方金融机构在广州、佛山高新区等科技资源集聚区互设科技分支机构,开展科技信贷服务。加强两市创业投资引导基金合作,支持天使投资、创业投资、股权投资等,撬动更多社会资本投向种子期、初创期和成长期的广佛科技企业。发展创业和股权投资市场,推进两地的股权交易中心合作发展。

共建知识产权示范区域。推动广州建设知识产权枢纽城市、佛山建设知识产权示范城市。以中新广州知识城开展国家知识产权运用和保护综合改革试点为突破口,依托广州知识产权法院,争取设立商标、专利、版权知识产权快速维权中心,推动知识产权法庭适时向佛山拓展业务。发挥国家知识产权局专利审查协作广东中心和国家专利导航产业发展实验室作用,推进两市共同建设知识产权服务业集聚发展试验区。加快建设广州知识产权交易中心、中国技术交易所华南中心、国际版权贸易基地和佛山华南知识产权交易服务中心、佛山版权作品数据服务平台,促进知识产权转让、专利实施许可等交易活动。开展知识产权投融资试点,推广知识产权质押融资。建立区域知识产权保护协作机制,探索知识产权案件异地审理。

第七章 绿色低碳的区域生态环境

共同推动环境保护和环境综合整治,加快绿色低碳发展,协同建立陆海统筹的生态系统保护和污染防治区域联动机制,实现区域生态文明建设的统筹推进和协调发展。

第一节 构建区域生态屏障

构筑区域生态安全体系。尊重自然肌理和水网特色,充分利用区域内森林、自然保护区、江河、绿道网、湿地、公园、基塘农田等生态功能区,构筑以北部山地、南部农田湿地、西部山地为广佛城市生态屏障区,以东江、西江、北江、流溪河、北二环高速等水系、公路网为生态廊道网络,以广州白云山—帽峰山、佛山皂幕山、基塘农田为生态绿核,以海珠湿地公园、大夫山、海鸥岛、黄山鲁、南沙湿地、西樵山、三水森林公园、陈村花卉世界、丹灶仙湖度假区、龙峰山风景区等湿地公园、自然山体为生态组团,加快构建多层次、立体式、网络化广佛生态空间格局。

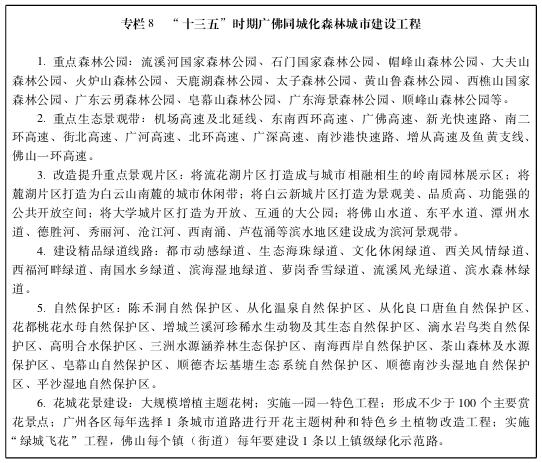

共建珠三角国家森林城市群。积极参与珠三角国家森林城市群建设,编制国家森林城市规划和创建方案,加快实施生态景观林带、森林碳汇、森林进城围城、乡村绿化美化等四大林业重点生态工程。打造广佛城市绿心,重点建设广州石门国家森林公园、流溪河国家森林公园、花都湿地公园、南沙湿地和佛山三水森林公园,为两市人民提供更好的生态环境和居民休闲空间。全面开展两市交界区域道路沿线和轨道线两侧绿化,推动二广高速、南广高铁、贵广高铁等交通干线沿线重要节点、交汇区域的景观带建设,共建富有岭南特色的城市门户绿地景观。到2020年,区域森林覆盖率达到36.58%,森林公园超过150个,人均公园绿地面积17平方米以上。

联手再现岭南水乡风貌。依托珠江、西江、北江密布水网和沿江水系湿地、基塘农田,连通珠江西岸内河水网与珠江口滨海廊道,以水系为纲打造集生态保护、防洪防汛、区域通风、休闲游憩等功能为一体的广佛绿色生态水网。合力建设珠江水系湿地公园体系,依托区域水网和滨水绿道,以广州南部地区、佛山南海和顺德地区为重点,串联沿线湿地公园、堤岸公园、海岸公园、农业公园和特色村落公园,形成以滨水历史、水乡村落为主要特色的岭南水乡形态格局,再现桑基鱼塘、绿水红荔的岭南风貌。

如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。

如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。