第四节 优化提升传统优势产业

围绕广州建设国际贸易中心、佛山建成中国制造业一线城市的目标,运用新技术、新商业模式,优化提升传统商贸业,促进传统优势产业转型升级,实现集约、高效、高质、可持续发展。

优化提升传统商贸业。合理布局商业贸易设施,完善商业流通设施配套,推动广州天河路商圈、北京路、上下九路、万博商圈和佛山季华路商圈、祖庙商圈等大型商贸集聚区转型升级,加快流花地区传统批发市场、濂泉路服装批发市场、中大布匹市场、石牌IT市场等专业批发市场转型升级和环境综合整治。促进平台经济与传统商贸融合,建设一批有影响力的电子商务交易平台、专业服务平台和公共服务平台,支持传统专业市场向“专业市场+电商+快递物流”的商业模式升级,发展壮大第三方支付平台,促进批发零售业与电子商务融合发展。提升塑料、煤炭、有色金属、木材等大宗商品交易价格指数发布功能和影响力。促进大宗商品市场、零售行业和专业市场的电子商务应用。

改造提升传统优势工业。大力改造提升家居家电、食品饮料、灯光音响、电子产品、纺织服装、陶瓷等六大广佛传统优势工业。推动传统工业向中高端方向迈进,积极运用信息技术和先进商业模式转型发展智能家居家电、绿色食品、智能电子、时尚服装研发设计等,打造广州时尚创意之都、佛山世界级“白色家电之都”、佛山全球陶瓷产业总部基地。有序推动传统工业企业的“进退并转”,加大旧工业区(含国有企业旧厂区、街镇村社工业小区)升级改造力度,鼓励从单一工业用途向特色园区和创新型产业功能区转型。

第五节 积极发展现代都市型农业

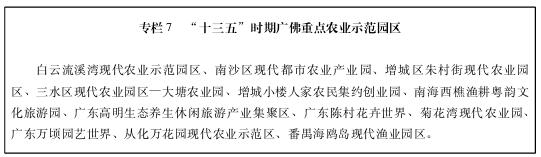

构建现代农业产业体系。联合创建国家级、省级现代农业示范区,培育发展农业新业态,重点形成“互联网+农业”发展模式,深化“一村一品”建设。大力发展农业物流业、乡村旅游业、健康休闲业、生态农业、农家乐、渔家乐等产业,重点建设一批冷链物流基地和优势农业园区(基地),鼓励建设特色农庄、主题农园、农活体验基地、乡村旅馆等,推动广佛生态农业发展水平走在全省前列。

壮大现代农业市场主体。加快培育支撑农业跨越发展的高端主体,大力扶持家庭农场、专业大户、种养大户、农民专业合作社、产业化龙头企业等新型农业经营主体。支持农业龙头企业进一步做强做大,育成一批大型知名农业企业,建设农产品优势品牌。

提升农业设施水平。坚持最严格的耕地保护制度,坚守耕地红线。大规模推进农田水利建设、土地整治、中低产田改造和高标准农田、鱼塘建设,大力推进农村道路特别是备耕路网建设。推动服务农业生产电力能源网络建设,支持农业机械的推广应用,引导农业龙头企业生产设施装备改造升级。

健全农业生产服务体系。提升农产品质量安全监管水平,加强农业科技攻关,构建农业科技创新平台和示范基地,实施职业农民技能提升计划。发展农村普惠金融,推动农村信用社、商业银行等金融机构创新农村金融产品和业务,推广政策性农业担保贷款模式,提高金融服务农业水平。

第六章 珠三角国家自主创新示范区核心区

强化区域创新协同联动,发挥广州创新引领、佛山创新支撑作用,以科技创新为核心,以企业创新为主体,全面提升区域自主创新能力,推进形成协同高效的区域创新格局,在珠三角国家自主创新示范区建设中发挥核心作用。

第一节 优化协同创新空间布局

明确区域创新功能定位。以广州为龙头带动、佛山为重要支撑,构建协同有序、优势互补、科学高效的区域协同创新体系。广州要充分发挥科技教育人才资源丰富的优势,打造具有国际影响力的国家创新中心城市和国际科技创新枢纽;佛山要充分发挥智能制造、科技金融优势,打造珠江西岸先进装备制造产业带的创新引擎和华南科技金融产业融合创新中心。结合两市产业创新需求,实施重大科技专项的合作与互补,广州重点推进新一代信息技术、新能源、新材料、生物医药等领域重大科技专项,佛山重点推进智能机器人、3D打印等先进装备制造重大科技专项。建立健全跨区域协同创新政策扶持体系,率先建立区域科技管理机制和各级科技计划项目协调机制,探索科研立项、自主创新产品、奖励等互认制度。

打造广佛科技创新走廊。以广州高新区(一区五园)、佛山高新区(一区五园)等国家级高新区为核心载体,串联起中新广州知识城、天河智慧城、琶洲互联网创新集聚区、广州国际创新城、广州国际生物岛、广州大学城、南沙明珠科技城、中德(佛山)工业服务区、中科院(佛山)产业技术创新科技园、中国“南方智谷”等重要创新园区,建设沿江带状广佛创新走廊,推进形成由创新节点、创新走廊、创新网络互为支撑的区域创新格局。

第二节 提升自主创新能力

激发企业创新活力。突出企业技术创新主体地位,大力推动高新技术企业认定工作,加快实施培育计划和扶持政策。开展辖区内大型企业研发机构全覆盖行动,全力支持思科中国创新中心、中兴通讯广州研究院、美的全球创新中心等大型企业研发机构建设。实施高新技术企业和科技创新小巨人企业培育工程,共同争取两市科技型企业进入全省高新技术企业培育库,加快培育一批规模以上工业企业认定为高新技术企业,到2020年,两市高新技术企业达到5100家以上(广州3500家、佛山1600家)。共同实施科技型中小微企业培育工程,支持中小微企业开展技术、管理和商业模式创新。

共建重大科研平台。依托高等学校、科研机构和创新型龙头企业,共同争取国家大科学工程、国家重点实验室、国家工程技术研究中心、国家工程实验室、国家企业技术中心、国家地方联合创新平台在广佛区域布局和建设。瞄准两市战略前沿科技和新兴产业创新需求,开放共享区域重大科研基础设施平台和大型公共试验装置,进一步提升广州超算中心云超算应用服务平台支撑大科学、大工程方面的能力,拓展超算在广佛区域相关行业与领域的应用,促进数据资源、知识和专利信息服务的区域互动与合作。

发展新型研发机构。支持国内外知名高校、科研机构及大型骨干企业在广佛地区布局或合作共建新型研发机构,鼓励两市新型研发机构承担国家、省科技计划。重点推进中国(广州)智能装备研究院、中国科学院广州生物医药与健康研究院、华南新药创制中心、军事医学科学院华南干细胞与再生医学研究中心、佛山中科院产业技术研究院、佛山智能装备技术研究院、华南智能机器人创新研究院等一批新型研发机构建设,共同提升区域内新型研发机构的研究开发、成果转化、创业孵化能力。加强国际创新交流合作,重点建设中新国际联合研究院、中乌巴顿焊接研究院、中欧中心、中欧高技术服务平台等国际合作平台,推动中以高技术产业领域、中古生物医药领域、中德工业制造领域等合作。

深化产学研协同创新。支持广佛地区科研院所和企业提升原始创新能力和共性技术研发能力,加快建设清华大学珠三角研究院、浙江大学华南技术研究院、中新联合研究院、广工大数控装备协调创新研究院、国家光伏系统研究中心产业化基地等产学研协同创新平台。围绕两市战略性新兴产业的关键环节和核心技术,鼓励广佛地区的企业联合科研院所开展多元化创新合作,共建产学研技术创新联盟、产业关键共性技术创新平台,推进产学研协同创新和成果转化。

完善孵化育成体系。加强两市在孵化器空间布局、孵化服务、建设运营方面的交流与合作,实施科技企业孵化器倍增计划,推进形成区域“苗圃—孵化器—加速器—专业园区”孵化育成体系。建设国家和省级双创示范基地,支持达安基因、冠昊生物、酷窝、羊城同创会、佛山火炬创业园、瀚天科技城、广东工业设计城、新媒体产业园等一批龙头企业和示范孵化基地,重点在生物医药(医疗器械)、计算科学应用(互联网、大数据)、智能制造等领域,培育若干在国内具有影响力的龙头标杆专业孵化器。引导广佛科技企业孵化器、大学科技园、文化创意园、中小企业创业示范基地、大学生创业见习基地、新型研发机构、骨干龙头企业以及其他创新创业服务机构,积极开展众创空间建设。

如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。

如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。